6月初,位于中原腹地的河南新乡,约500余万亩小麦正等待收割。然而城西一块已成熟的麦田,却成了野草和蚜虫的乐园。病虫害传染造就的灰黑色瘢痕成为麦田的主色,与四周的金黄相比格外扎眼。

从卫星图上测算,这片位于新乡市凤泉区块村营的麦田面积约300亩,差不多10万公斤小麦恐怕永远无法等到被收割的时刻了。

今年5月,环保组织“好空气保卫侠”发布了一份初步检测报告,指出上述麦田土壤中镉超标数十倍。尽管对环保组织的数据抱有怀疑,当地政府仍将麦田“冻结”。“这块地不管有问题还是没问题,都先坚决保证麦子不往市场流。”凤泉区一位环保官员告诉财新记者,他们已经请专业检测机构对土壤进行复检,但结果尚未得出。

这不是新乡第一次被测出耕地镉超标。一年前同样的麦收期,环保组织在块村营东侧10公里处的王村镇取样,发现土壤和麦粒镉超标。之后,王村镇所属的牧野区环保局又组织了一次检测,虽然并未公布检测结果,但据内部人士透露,官方检测结果仍是镉超标。

5月底至6月初,在财新记者的见证下,环保组织从块村营、王村镇等地取出12处麦样,并邮寄至一家具有国家认证的机构部门检测。结果显示,麦粒总镉均不达标,超标范围从1倍多到十多倍不等。

中国耕地污染严峻,新乡只是样本之一。根据环保部与国土资源部2014年4月公布的《全国土壤污染状况调查公报》,中国耕地污染超标率为19.4%。

除了保有百万亩良田,新乡是被中国轻工业联合会、中国电池工业协会联合授予的“中国电池工业之都”。有学者认为,正是制造电池的过程导致水域和土地及作物镉污染。环保官员称,这些污染是过去粗放发展的“遗留问题”,近年来严厉的环保风暴已经关停了数百家小散乱污染企业,当地电池生产也已全面由高污染的镍镉电池,转变为更加环保的锂电池。

污染企业可以关停,土壤污染却难以治理。2012年起,新乡市牧野区采用了土地流转的方式,暂时避免疑似受污染土地种植入口的经济作物,但仍存在村民偷种和套种粮食的情况。

更值得担忧的是尚未被察觉的污染土地,除了凤泉区块村营,志愿者在同区的陈堡村取麦样检测,获得了此次检测的总镉最高值——超标18.6倍。

整个新乡究竟有多少麦田受到了镉污染?当地一位环保官员称,无权公布土地污染普查结果。不过,当被问及土地污染的代价与经济发展的收益相比哪个更大时,这位官员立刻脱口而出:“当然是土地污染。”

黑水包围的土壤污染

镉是一种人体难以代谢的重金属。被镉污染的空气和食物对人体危害严重。20世纪60年代,日本报告因摄食被镉污染的水源,而在人群中引起了“痛痛病”,临床表现为背和腿疼痛、腹胀和消化不良,此外,镉还会损害人的肾脏和呼吸系统。

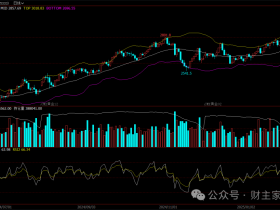

百泉河在新乡凤泉区块村营段工业区段,水质发黑,河水两侧是数百亩麦田,300亩镉麦麦田为其中一部分

今年3月,“好空气保卫侠”志愿者田静接到河南新乡市凤泉区块村营村村民举报,前往调查一条散发化工臭味的黑水沟。她发现在水沟西侧一路之隔,种有几百亩小麦,而麦田西侧紧邻着的百泉河水质明显发黑,河内堆有垃圾。她随后推测,麦田有可能被污水浇灌过,于是“顺手”取土样,送入附近一所大学实验室进行初检。同时,她将掌握到的污染情况向当地环保局举报。

5月,实验室出具了初步检测结果:距黑水沟的4米和100米处的麦田取样,土壤总镉分别为20.2mg/kg和 12.4mg/kg。根据中国《国家土壤环境质量标准》(GB15618-1995)规定,土壤环境质量最低三级标准的镉限值为1.0mg/kg,适用于农田、蔬菜地、茶园、果园、牧场的是土壤环境质量二级标准,镉最高限值为0.6mg/kg。这意味着,按农田土壤环境质量二级标准,这两处镉超标分别达到33.7倍和20.7倍。

初检结果获得了凤泉区环保局的重视。一位官员告诉财新记者,5月底政府已委托专业鉴定机构取了土样,至今检测结果未出;目前,涉嫌镉含量超标的麦田已被征收,如果证实确有污染,就会借鉴周围地区的经验,将其流转为禁止种植经济作物的苗木用地。

5月30日,财新记者在上述麦田附近看到,志愿者于3月拍摄的酱油色水沟已被抽干。据悉,污水被环保部门运送至处理厂。在水沟东侧,是块村营村南工业开发区,内有几家电池厂和化工厂,一条干涸的污水管从工业园区的暗井处伸向水沟。

2017年6月6日,一处生长在新乡凤泉区块村营工业聚集区内的麦田,已经被收割

麦田与工业区紧邻,类似的景象在新乡并不少见,城市的水系中也不乏黑臭水体。假如工业区污水污染麦田,那么土壤中的污染是否会污染生长其上的小麦?

5月31日-6月3日,在财新记者的见证下,环保志愿者在新乡凤泉区、牧野区多块麦田取已经成熟的麦样,寄往南方某省分析测试中心,上述分析测试中心有计量认证资质(CMA),所出具的检测报告具法律效力和第三方公证性。

在块村营的土壤涉嫌镉超标的麦田,志愿者在边缘及中间部分共取七处麦样,最终检测报告显示,麦田北角麦样镉含量为1.280mg/kg,其余地点镉含量在0.308mg/kg至0.642mg/kg之间。

在问题麦田南部相邻的麦田最北端,麦样检测结果为总镉0.688mg/kg;而在其北侧相邻的麦田南端,麦样检测结果为0.176mg/kg。

根据《食品安全国家标准-食品中污染物限量》(GB2762-2012),谷物及其制品总镉限量为0.1mg/kg以内。这意味着上述麦样存在1.76-12.8倍的镉超标。

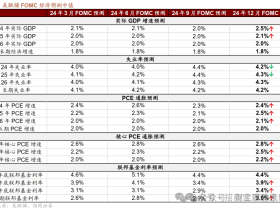

2017年麦收时,环保组织在新乡市牧野区、凤泉区随机取了12个样品送检第三方检测机构,检测结果皆显示“不合格”

由于此前志愿者初检和举报未涵盖相邻麦田,因此上述两块麦田未被政府征收。田静认为,从100%的镉超标检出率看,受污染麦田应不止被送检的几块。

向远处望去,金黄色的麦田一望无垠,收割机随处可见,而在凤泉区的道路上,则铺满了等待脱粒和晒干的金黄麦穗。不出一个星期,这些麦子将全部收割完毕。

镍镉电池余毒

镉来自何处?新乡当地人称,块村营所在的大块镇,或许是中国最集中的镍镉电池材料作坊集中地。

“十年前最盛的时候,我知道的就有140家作坊,镉锭是从葫芦岛进的,在作坊里加工成氧化镉和海绵镉。”刚刚从一家电池材料厂退休的镍镉车间经理李志称,一些大工厂为了减少排放,躲避环保处罚,会主动寻求大块镇的小作坊代为加工这两种材料。

小作坊隐蔽性强,环保执法难度高,为节约成本,普遍不加装废水、废气处理设施。

氧化镉是红色粉末,是电池的负极材料,由银白色的金属镉锭在锅炉中烧制而成。由于这种粉末较细,如果在锅炉中不加装布袋除尘系统,则容易造成空气污染,“烟囱冒红烟”。而海绵镉是镍镉电池的填充物,用来增进可充电池寿命,由镉锭和镉渣通过电解置换制作的,是小作坊中更为常见的业务,制作过程中不需要锅炉,但会产生大量含镉废水。

李志称,海绵镉的生产过程为“水洗”。“生产一吨海绵镉至少要用三四十吨水。”他透露,就在几年前他还曾亲眼见到,有工厂把洗完海绵镉的废水直接排到了水沟里。

这或许就是块村营“镉地”东西两侧臭水河的由来。向北两公里,这两条河就汇入了东西向的民生渠。这是一条开凿于清代雍正年间的老河,本承担防汛灌溉的使命,但如今已污染严重,在2015年10月发布的河南城市河流水质排行榜中,被列为55条河流中水质最差的一条。

民生渠向东从大块镇穿过。过去,不少镍镉电池材料、金属品加工作坊就在沿岸坐落。不过,当地环保部门称,民生渠的污染并不能排除村民畜禽养殖的排放,如今周边小散乱污作坊已经大幅关停,民生渠的治理已经被列入了城市规划,其中的污水全部泵送至小尚庄污水处理厂。

继续向东不到10公里,民生渠离开了凤泉区,进入牧野区的王村镇。在两区交汇之处,一条南北向的“环宇大道”与民生渠交叉成十字,河南环宇电源股份有限公司(下称环宇公司)的厂房占据了交叉而成四个角中的三个。一些成规模的电池工厂也集中于此。

三个规模不小的厂区和一条以企业命名的道路都说明,环宇公司曾经是新乡电池产业领头羊。

2012年,环宇公司大部分厂区所在的王村镇开始了全部近万亩的耕地流转,不过政府文件中,并未提及土地污染的字眼。据一份2012年7月下发的新乡市牧野区政府内部文件,在“环宇大道西侧”筹建三期总面积达1万亩的牧野区惠民生态园暨花卉交易中心,目的在于优化农业产业结构、促进农业绩效、农民增收。

牧野区环保局一位官员向财新记者证实,王村镇的耕地流转,也因为考虑到环宇公司周边的污染情况。

在此之前,就有研究机构陆续在环宇公司墙外的耕地里发现镉、砷等重金属超标。比如在河南师范大学一份2012届硕士学位论文《新乡市典型工业区土壤重金属污染特征研究及治理》中,研究人员沿环宇公司两个厂房外取了20个土样,在大学实验室中进行检测,结果发现全部土样中,镉都超过了国家土壤环境质量三级标准规定的1mg/kg,平均含量高达176.9mg/kg,成为超标最严重的重金属。

被污染的工人

新乡的电池制造史已有60年,这里曾是中国“一五”期间兴建的第一个研制和生产碱性蓄电池的专业基地。1982年成立的环宇公司,又在改革开放后接下了新乡电池产业崛起的接力棒,后陆续发展至具有从电池正负级活性材料、隔膜材料、五金及相关电池制造设备制造的完善产业链。在2000年左右的全盛期,环宇公司曾拥有2万名员工,生产的二次电池原材料占国内市场90%的份额。如今,不论是大块镇的小作坊,还是与环宇公司形成竞争的大厂,大多都有环宇老员工的影子。

2000年,刚20岁出头的张宏进入环宇公司时,并没有想到热火朝天的生产图景下暗藏危害。他被分配到镍镉电池装配线,将电炉烘烤成型的氧化镉负极片、海绵镉和钢壳用手组装在一起。

据他回忆,当时整个车间里每天飘着红色的氧化镉粉尘,几百名工人只戴着单层口罩,用手组装电池时也不戴手套,徒手与氧化镉和海绵镉接触。“厂房里啥都是红色的,经常上一天班下来眼睛疼,看啥都是红色的。”

这样的日子持续到2005年。据几名老工人回忆,当时有工人自己检查出了身体问题,要求工厂赔偿,也在那段时间,有一名工人连上两天班后突然死亡,这之后,工厂对所有工人体内的重金属进行了普查。

张宏被检出尿镉超标,处于镉中毒发病期。据他回忆,当时检出镉中毒的工人有数百人,把新乡市职业病防治研究所(下称新乡职防所)都挤满了。

新乡职防所出具的证明显示,张宏接触镉的时间为2000年8月-2005年10月,之后在2005年10月-2006年7月进行了住院治疗和休息,重返工作岗位后从事电池包装,杜绝了与镉接触,并在随后每年接受三个月的住院治疗,需要口服药物、静脉输血、理疗措施等。

经过长达10多年的治疗,2016年底他再次出院时,医院证明显示,出院时其尿镉为14.5μg/g 肌酐,尿β2-微球蛋白是43722μg/g 肌酐。根据《职业性慢性镉中毒诊断标准》,具有一年以上密切接触镉及其化合物的职业史,尿镉连续两次测定值高于5μg/g肌酐,尿β2-微球蛋白含量在1000μg/g肌酐以上,即可被判定为慢性镉中毒。

张宏今年38岁,他的病几乎已经无法治愈。尿β2-微球蛋白数值超过标准值几十倍,意味着镉已经使他的肾小管重吸收功能急速减退。除此之外,张宏时常感到腰疼和腿疼,“有时候走不了路”。

2016年11月,王德福出院时,新乡市职业病防治研究所给他出具了这份诊断证明书

“俺们这个镉,医生说了都排不了,住院也就是保养保养,增加抵抗力。”年逾50岁的王德福也忍受着同样的痛苦,他是环宇公司的维修工,1995年-2007年12年间,他每天的工作就是爬进制作正负极片的烘干电炉,清理多余的镍镉残渣。

王德福说,当时他并没有意识到“危害恁大”,厂里也不强调。几年前,他切除了病变的右肾。

2009年起,王德福因为腰腿手脚乏力,下肢浮肿,离开工厂回家休息,和张宏以及其他病休的工友一样,他每年获得三个月的免费住院治疗,每月获得工厂补贴的600元生活费,扣除养老、失业、医疗保险等费用后,到手400多元。

在丧失了劳动能力的王德福家里,还有瘫痪在床的妻子,以及儿子、儿媳妇和小孙子,每月家里的收入来源就是这几百元和儿子打工的2000元工资。

镉麦的危险

镉污染也蔓延到了环宇公司厂区外。

2014年,居住在环宇公司附近的几名村民自费去新乡职防所做检测,一名52岁的男性和一名35岁的女性尿镉超标,分别为7.2μg/g肌酐和5.9μg/g肌酐,还有一名3岁幼童尿镉为4.1μg/g肌酐,逼近临界值。

更令人担忧的是镉麦通过市场流向其他地区。6月初,财新记者在环宇公司厂区看到,其南部大部分位于王村镇,种植小麦的地块不多,大多数耕地已经流转为苗木用地。但在许多种植苗木耕地的空当,套种小麦的现象依然存在。

村民在牧野区王村镇东马坊村苗木地旁边的水泥上晒麦子,这些麦子经检测超标6.86倍

在王村镇的公路上,随处摊晒着金黄的麦穗。一位正在晒麦的老者称,随时都有收麦子的中介找上门,不愁这些偷偷种着的小麦没有出路。志愿者取了晒在马路上的麦粒样品,检测出总镉含量为0.686mg/kg,是标准值的6.86倍。

除了小麦,财新记者还在王村镇发现农民大面积套种大蒜、洋葱等经济作物,甚至在王村镇栗屯村的一个角落里,发现了套种药材的地块。当地一位苗木种植户介绍,虽然承包合同中明确写有“禁止套种经济作物”,但去年一次洪水,冲倒了许多种在泄洪区耕地上的苗木,许多种植户损失巨大,才不得已套种一些收益周期短的经济作物。

一位退休村干部告诉财新记者,整个王村镇至少还有两成耕地由于没能流转,仍在种植小麦。志愿者在距离环宇、华鑫等电池厂约一公里处一片未能流转的麦地取样送检,总镉含量为0.574mg/kg,为标准值的5.7倍。

王村镇与凤泉区陈堡村相邻,环宇厂房也蔓延于此,因行政区划不同,凤泉区全部耕地仍照常种有小麦。志愿者在距离环宇厂房不到一公里的陈堡村麦田取样送检,获得了此次检测的12个样品中的总镉最高数值,1.860mg/kg,为标准值的18.6倍。6月2日,此处麦田正等待收割,种植这块小麦的村民告诉财新记者,这些麦子将以1.1元/斤的价格流向国家的粮库。

6月2日,牧野区东马坊村村民将已经收割晾晒的小麦装车

当镉超标小麦流向市场,是否会带来严重的后果?中国疾病预防中心环境所研究员尚琪说,主粮的污染对人体健康有影响,我国目前土壤镉污染面积较大的地区是湖南一带,其污染区域范围及米镉浓度水平未见公开报道。以他目前掌握的中国总体镉污染状况来看,即使在镉污染严重的地区,食用当地产主粮,其对人群健康的危害仍处于一种亚临床的状况,不致发生类似日本的公害病程度。

“现在人们流动性增加,进主食量减少以及外来食物的进入,人对镉的暴露量是降低的,所以镉麦带来的危害可能比以前更低。同时,主粮进入商品流通后,粮食的镉含量会得到一定的稀释而进一步降低。”尚琪引述了一项尚未公开发表的研究,“以现在一个镉污染区的人们主食摄入量水平和总体镉污染程度计算,人在75岁时的镉环境暴露总水平可造成肾小管功能的损伤,但不会出现临床的疾病表现。”

不过,他也提醒,尽管目前没有发现镉污染所致的人群健康疾病,但环境镉污染是不能允许的,需要积极的控制和消除。“以现有的医学技术发展水平,我们对镉的人群健康危害认知还远远不够,不能等将来有新的认知后再来治理环境镉污染。”他说。

无主的环保债

曾一度引领新乡经济的环宇公司近日全面停产。企业目前负债近10亿元,法院早在3月查封了其部分生产车间和产品。随着污染更小的锂电池逐渐占据电池市场,与环宇公司一同倒下的,还有新乡的镍镉电池产业。

企业退场,土地污染却仿佛一条粗放发展的疤痕,长久地遗留下来。“在吃不饱饭的年代,工厂只求发展,挣钱就行,根本不管污染不污染,现在做环保,基本就是还历史欠账。”凤泉区一位环保官员感叹,去年底,由于新乡空气污染全国垫底,新乡市花大力气整治了上百家小散乱污企业,小型锅炉全部禁止烧煤。

曾被当地人形容“树林一般”的土炉烟囱消失殆尽,也减少了土地镉污染的来源。这是因为生产氧化镉过程中,含有重金属镉及其化合物的废气直排入大气,然后以降尘方式污染周边的土壤。

“如果还有新的污染,那么污染的部分就会集中在植物顶端或叶面。但现在检测到的数据是自根部向上减轻。”牧野区环保官员说。

而对于遗留的污染问题,则无法贯彻“谁污染,谁负责”的理念,最终治理责任将转嫁到政府身上。

上述环保局官员称,对王村镇进行万亩耕地流转,种植苗木吸附重金属,只是“保守疗法”,“由于重金属会迁移,所以应该采用化学淋洗等方式将其置换出来,才能令受污染的土壤彻底恢复成耕地状态”。

然而,彻底的治理意味着更高的成本。比如土壤淋洗修复技术,是根据污染物分布的深度,将淋洗液在重力或外力作用下流过污染土壤,使污染物从土壤中迁移出来,并利用抽提井或采用挖沟的办法收集洗脱液。这种方法需要大量的淋洗液,他认为,“要彻底治理这些重金属,不是地方财政能够负担的”。

对于田静等志愿者在凤泉区和牧野区取样检测的数据,一位官员指出,取样时并没有进行全过程监督,取样者也没有采样资质。那么新乡还有多少污染土地?按照《土壤污染防治行动计划》要求,2018年底前,各地要查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响。据悉,新乡市的土壤污染普查情况已经在市一级汇总,详查仍在进行。一位环保官员称,公布这些数据的权力最低掌握在省一级,地方环保局无权公布。

文——财新记者 苑苏文,图——财新记者 陈亮

转载自:《财新周刊》 原标题:新乡镉麦调查

评论