文:凭栏欲言

半月未见,甚多留言关心,无法逐一回复,在此一并感谢!

正文

1929年,美国镀金年代的繁华巅峰,繁华无边无际,竟似可以永续。香槟色的美国梦似乎永不会醒,饥饿之梦魇似乎早已远去。

摩托车、浴缸、电冰箱、收音机,琳琅满目,都是进步的试金石。一座世界最高的摩天大楼正在建造,68层的世界之巅将成为美国鼎盛的象征。

1929年,时任美国总统胡佛一本正经的宣布,全民脱贫就在前面。

瞩目的繁华宛若一件精致的瓷器,在向每个路过的人炫耀着自己的富足与堂皇,但当承载瓷器的底架晃动之时,那曾经的富足砰然而碎。

突然之间,饥饿梦魇杀了个回马枪!

1932年,数以百计的流浪汉挤在市政垃圾焚化炉旁边取暖。纽约中央公园出现了一个叫“胡佛谷”的著名地点(以此嘲讽胡佛的全民脱贫),一些无家可归的人在此生活,以市场垃圾为食。1933年持续有人饿死,美国全国各地爆发反饥饿游行。

而此时的中国农村,饥饿感时时刻刻,从未停歇。

01

大清亡了的时候,姥爷三岁。

清末之时,中国百姓的低迷收入逐渐难以负荷西方庞大的产能倾销,中国开始从西方产能倾销目的地变为资本倾销目的地。

甲午战争外债、铁路建设外债、庚子赔款外债、军需借款、实业借款、甚至是民间金融机构所借外债如逢倒闭无法偿还,外国银行也会施压清政府代偿。

1894-1912,18年间,外国资本向清朝放贷总额计库平银7.7亿两。

清亡之后,南京临时政府在宣言中声明:“中国前此与各国缔结之条约继续有效,应偿还之外债照旧担任,外人之既得权利,一体保护。”

临时政府继承了清朝外债,但清地方库存银多数被各省军政府截流。临时政府财政窘迫,不得不继续依赖借取外债。从南京临时政府成立(1912.1.1)起到1912年4月底,政府收入总额2004万元,其中借外债收入占68.8%。

其后北洋政府继续借债,1917、1918两年仅日本对华贷款就达到2亿银元,大量外债如同大山一般压在中国老百姓的头上。

皇帝在或不在,乡村贫苦依旧,甚至还愈发恶劣了。

未几,袁世凯复辟,反袁浪潮迭起。北洋军阀分裂,揭开了军阀割据时代。

拉壮丁、筹军饷、借外债、还外债,似乎成了这个年代中国的主题。这段时间政府对内债的信誉很差,但在努力恢复外债信誉方面做了很多工作。

田赋更是成为地方军阀的禁脔。

乡村小农经济贫瘠的产出,愈发难以在重重赋税之上满足乡民那早已干瘪的肚皮。

02

1916年,姥爷才八岁,进城到日本纱厂当了一名童工。

1897年,青岛沦为德国殖民地。

德国初占青岛之时,前海还是一片小渔村

1914年,日本向德国宣战,出兵占领青岛。

德军在前海架炮防御日军登陆

此后8年,青岛都在日本的统治之下,直到1922年,青岛才被北洋政府赎回,辟为商埠。

德国统治时期,对青岛的城市规划着眼较为长远,青岛许多漂亮的小楼、耐用的下水道多为德国统治时期所建。

1913年,德占时期青岛中山路

而日本统治时期则急于攫取利益,对城市建设投入极少,投资集中于工商业。这段时期到1935年,日本在青岛陆续投建了9个大型纱厂(解放后分别成为青岛国棉1-9厂),大大小小的纱厂对外雇佣童工,吸引了大量在农村无法填饱肚皮的孩子,其中包括姥爷。

纱厂旧址

纱厂内部

一个八岁的孩子,就这样开始了坎坷的打工路,城里的日子虽然苦,但至少能让肚皮少遭点罪。

为了探视姥爷,也为了节省点开支,每个星期太姥爷都会用一个小红木箱送去一些干粮(这个小红木箱,后来成了我小时候的藏宝贝的储物箱)。乡村到青岛来回70公里,在一个交通不便的年代,披星戴月也得走上整整一天。

这种候鸟式打工生涯,似乎跟现在的上班族也没啥两样。除了人权和基本安全几乎没有保障。稍大一点后,姥爷和他的诸多同事朋友习武自保,师兄弟们歃血为盟,共同对抗欺压,竟也慢慢站稳了脚跟。家里至今还保留着姥爷20年代在青岛打工时的照片,一身民国长袍,罕见的帅气。

夹缝中的艰难生存,一待也是20多年,姥爷在青岛成了家,生了七八个孩子,孩子们又因各种意外病情夭折一半,仅剩几个女孩。

四几年的某个时期,姥爷很突兀的将家搬回了乡村。

03

关于搬家,我常听到的故事版本是姥爷在这段时间掩护了一个重要的革命人士,怕遭到日本人的清算(1938年青岛被日本二次占领),从而举家搬迁逃离青岛。

我更大些的时候,发现问题或许并不单纯如此,当时姥爷的薪资,似乎已经难以养活一大家子人。

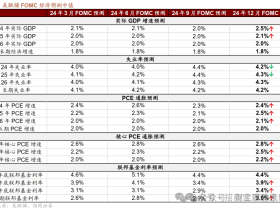

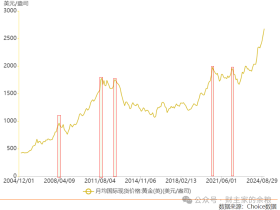

1935年之前,中国是银本位,而西方国家是金本位,汇率问题其实就是一个金银价格比问题。1929年,美国大萧条。1931年英国退出金本位,银价逐渐走高。1933年,美国退出金本位。1933年3月9日,美国参众两院即通过了《紧急银行法》,要求所有人向银行上缴所持有的一切黄金及黄金凭证,按每盎司黄金20.67美元的价格,将其兑换成纸币或存款;1934年,规定黄金价格35美元/盎司。金银比骤然升高。

1934年,美国启用购银法案,驱动银价继续上升。美国准备最终实行金银双本位来增加国内货币供应,驱动货币贬值,对中国外转嫁危机。

银价在1935到达峰值,中国陷入严重通缩。1932-1935年9月,上海和天津的物价下跌约2成,广州跌幅近3成。

大量中国白银集中在上海港口等待出口海外,银号银根紧张,流动性不足,接连倒闭;

与此同时,大量海外商品输入中国,工商业受到外来商品的强烈冲击,一片萧条。

城市生活难度逐渐增加。

为对抗通缩,1935年,中国放弃银本位,改用“法币”——一种以外汇为锚的印钞模式。

货币改制规定禁止银类作为货币使用,规定公众应将其持有的银元和白银换成法币,白银和银元被归集到政府手中。“法币”改革在短时间内起到了一定的正面效果,但也使得放水闸门失去了白银约束。

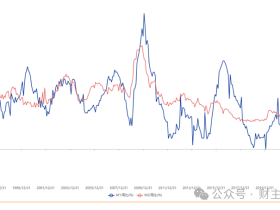

1937年卢沟桥事变,日本全面侵华。1938年,青岛再次沦陷。随后,日本在占领区大肆发行(联银券、中储券、华兴券等多种)新货币,并强制兑换法币。

日本在占领区滥发货币,将法币驱赶到后方,同时将占领区的法币收集起来运到上海抛售挤兑国民政府的外汇储备。

与此同时,日本入侵使得国民政府财政赤字愈发严重,1938到1939一年间赤字增长了2.4倍。大量财政赤字没有相应的收入渠道,只能以印钞解决,后方赤字货币化开始加速,1938-1939年发钞量增加2.9倍。

敌占区和非敌占区货币同步泛滥,又缺少白银本位制约,通胀迅速抬头。

1935-1938年,上海批发指数涨幅6成,法币兑英镑跌幅66%;

1938-1939年,整个后方批发价格增长81%,物价指数上涨了97%。

旧中国农村主要以土地产出维持自给自足的生活(无需货币作为媒介),而城市则以货币收入购买生活物资,这是一种二元体制。

货币洪水的通胀效果对农村影响相对较小,超发货币也很少被农村吸纳。大量的超发货币集中倾泻于城市,重庆进口品的价格在1938-1939年间翻了约3倍。

当货币失去了稳定性的时候,价格信号就会紊乱。

投机比制造业更有利可图,大量资金投机货物待涨,生产陷入大面积停滞。而工厂无需(雇佣工人)开工也可以通过囤积货物获得收益,工人阶层对薪资的议价能力消失。

一边是物价上行,一边是薪资议价能力消失,城市工人备受挤压。

农村是一种粗放的、低产的,但却具有坚韧性的自足型经济结构,小农经济的弊端在其无法有效将资源配置于效率最高的地方,也无法以合作模式产生1+1>2的效果。但如果不考虑横征暴敛,生产资料(土地资源)的稳定配置会保证农村产出具有1+1=2的稳定效果。

而城市则是一种精致的、高产的,但却具有脆弱性的市场型经济结构。它可以通过合作产生1+1>2 的效果,但当秩序(社会秩序、货币秩序和经济秩序的任何一种)遭到破坏时,合作的基础就会动荡,生产资源配置受阻,合作关系也无法维持稳定,产出就会剧烈下降,城市甚至会陷入1+1<1的窘况。

在绝大多数时候,城市比农村能养活更多人口,也能给予人更好的生活。但当其运行基础(秩序)遭到破坏之时,城市的脆弱性就会体现出来,城市的饥困犹胜农村。

整个1940年代,都是高通胀的年代,也是城市的社会秩序、货币秩序和经济秩序统统受到破坏的年代。1948年,国民政府强令“法币”改制“金圆券”,命令个人将持有的所有黄金、白银和外汇交予银行换成金圆券,各大城市成立纠察队搜查私宅,并没收私藏的金银外汇。

货币秩序失控达到巅峰,银行存款一夜消失,大量货币争相兑换成物资,此时中国通胀彻底失控,1948年8月-1949年4月,(参考上海)8个月时间物价上涨11万倍,经济基础荡然无存。

当通胀摧毁了经济运行秩序的时候,又以赚取货币收入维生的城市产业工人受害最深。

城里不养人,回村后的姥爷常常感慨。

04

50年代末,中国开展公社化运动,农村自给自足的经济模式骤然转型,新模式下权责不清,意外让道德风险凸显。

我小的时候经常听长辈们聊起的生产队捣粪故事。

某日,生产队队长喊一帮女人们来捣粪(将发酵后的农家肥刨细,以便均匀撒施)。其中三个一上午都在聊天,到中午时才刨了一扁篓(山东地区用洋槐条编制成的筐子),另外三个一上午差不多刨了十倍的量。中午收工时队长问:“你们三个一上午就捣了这么点”?三人笑嘻嘻的回答:“队长,你看看我们捣的多细,慢工出细活嘛”。于是,队长给两只队伍记了相同的工分。第二天大家都学会了边聊天边慢慢捣。

小时候只觉得这是个有趣又好笑的故事,长大后才明白这原来是道德风险。道德风险影响下,农业产量存疑。

适逢50年代末大跃进时农业产量虚报成风,以虚报数字为基数的征粮实缴,导致农村自留口粮严重不足。

这导致后面的三年困难时期,全国农村爆发饥荒的时候,越是粮食主产区饥荒问题越严重,山东河南主产粮区的饥荒问题就相对严重一些。

当全国农村都在忍饥挨饿的时候,城市口粮还是受到了重点关注,有相当程度的保障,城市生活明显比农村要更好。

这些落差导致姥爷自城市搬家回农村之举,在后来颇受家人吐槽。

05

1960年,正值三年困难时期,妈妈4岁,整天跟着姐姐们去野外挖取野菜来贴补口粮的不足。到处都是饥饿的人群,野菜寥寥无几,经常挖上一整天也挖不满一篓子。

长时间在野外难免肚饿,姐姐们都很宝贝这个老生的妹妹,经常会给妈妈带上一丢丢窝窝头红薯干,虽然吃得差,但也从未让妈妈饿着。而姐姐们饿狠了就只能吃口咸菜,然后灌满一肚子井水。

最困难的时候,全家是靠着吃玉米糊糊、吃土豆秧子(有毒,吃了浮肿)、吃芋头叶子,似乎还有姥爷打工时偷存下来的银元(偷偷去城里换东西)熬了过来。

如果粮食归个人所有,在遭遇严重经济冲击的时候,农村饥饿程度应该比城市要稍好一些。但在粮食集体所有的背景下,保城市、保外援(三年困难时期仍在援助朝鲜),让中国农村饱尝饥饿之苦。

06

1966年,文化大革命开始,政府机构瘫痪、工厂停工、学校停课,城市瘫痪。

秩序缺位会导致城市无法自立,必须依赖外部输血才能苟活。此时中国农村余粮收归集体所有,这为调配农村资源输血城市提供了一定的便利。但很显然,秩序缺失会让城市比农村更难负担的起养活人口的重任。

城市无法提供如此之多的工作岗位,去农村至少可以混口饭吃,起到“托底”作用,减轻社会动荡。1968年,全国开始大范围将知青安插在农村生产队,和普通社员一样挣工分、分口粮。

这大概是一个城乡集体挨饿的年代。

1966-1976,中国经济已经陷入了濒临破产的边缘,这最终形成了改革的压力和动力。

但对农村来说,刚刚经历过三年困难时期,1966-1976竟显得要好过很多。

07

我出生的时候恰逢土地包产到户。

姥爷已经70岁,更宠孩子。于是跟爷爷商量,能否明年开春时候在地里种点芋头,煮熟了软乎乎的适合没牙的孩子。

爷爷想了半天,嘴里嘟囔出一句:“明年秋天,孩子就大了,就不用吃芋头了”。

这句话让姥爷极为恼火,一直叨咕到去世。

我想大约是饿怕了。

08

小时候的我特别的馋,整天跟一群小朋友在野外疯玩搜索各种吃的。

春天拔茅针,夏天烤知了猴、秋天逮蝗虫、冬天挖洋辣子(一种会蜇人的毛虫,冬天在树根地下冬眠时会变成蛋,这期间不蜇人,可以烤着吃)。

捉刺猬、打鸟、捉蛇、钓青蛙、挖豆虫。

小时候似乎什么东西都很好吃的样子。

09

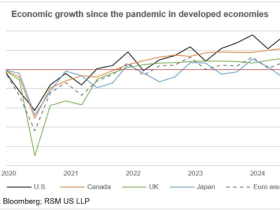

改革开放后,农村生产积极性提高;城市秩序开始恢复,合作范围扩大(包括对外合作)。经济开始逐渐变好。

刚记事的时候,家里仍然以红薯干(并非现在那种煮熟后晒干的零食,而是生切之后晒干的,口感偏粗,多食反酸)、窝窝头当主粮,白面馒头间顿吃。

很快,在我上小学之前,红薯干窝窝头已经基本消失了。

长大后跟略小几岁的朋友交流,他们已经完全没有印象,竟似不信我们这代人还曾经需要吃红薯干窝窝头度日。

但物价在飞涨,刚记事的时候,铅笔5分钱、橡皮2分钱、大花生冰糕5分钱、橘子糖1分钱一瓣,吃油条还得用粮票。

很快,橡皮变成了2毛,冰糕变成了雪糕,价格翻了10倍。吃油条不用粮票了,价格却像是在滚油里打了好几个滚。

1988年,一贯节俭的父母突然消失了一天,再回来的时候搬回来一块彩电,那应该是村子里不多见的贵重物品。一同置办的还有席梦思等当时非常流行的家私。后来我才知道,那段时间正在价格闯关,通胀隐忧使得村民们争相将手里的现金尽快换成物资。

后面的几年,妈妈会感慨钱越来越不禁花了,一张百元大钞拆开之后没两天就不见了。

再然后,妈妈的工资逐渐发不下来了(村级行政会计),一年到头只能在年末发一两个月的工资,这种情况持续了十几年。直到2000年之后,工资才慢慢补齐(为控制通胀,1988和1994年中国两次收紧货币政策,控制政府借贷,导致大面积欠薪,直到1998年重启放水后欠薪情况才得以改善)。

好在社会上机会逐渐多了起来,日子终究在逐渐好转。

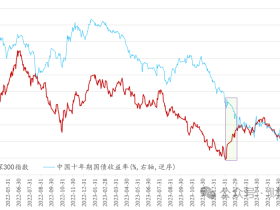

1998年之后,金融逐渐深化,大量印钞被囤积于房市之内,物价通胀相较于印钞量和收入增长已经较不明显,通胀与饥饿年代逐渐远去。

2008年之后,繁华无边无际,竟似可以永续。

但这种金融深化的程度总是会莫名的让我有些不安。

大约是那些关于饥饿的故事和回忆,终究给我留下了抹之不去的印痕。

END

评论